數字說沒事?現場喊凍死!謝哲耀:限貸令打殘房市 掐住剛需與信心

央行認為從陳情數字來看,限制貸款之民怨並未升高;而業界則指出沒有貸款、哪來成交,何來糾紛陳情?認為央行說法太過片面。(圖/記者蘇茵慧)

富比士地產王記者蘇茵慧/高雄報導

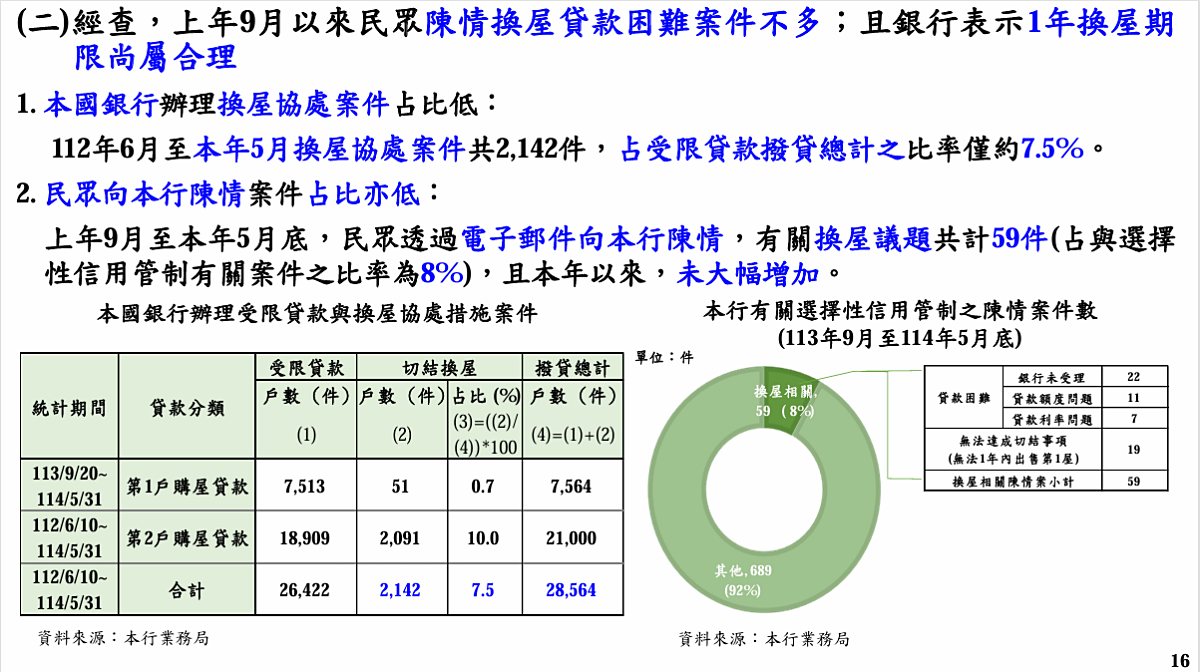

央行於今(19)日理監事會後公布數據指出,近一年來全台辦理換屋協處的貸款案件僅2142件,占所有受限貸款撥貸的比率僅7.5%。同期間,向央行陳情有關限貸措施的案件共748件,其中涉及換屋議題者僅59件,占比約8%,顯示「並未觀察到民怨顯著升高」。央行更分析,陳情內容多聚焦於貸款條件不如預期,或無法於一年內出售第一戶等技術性問題。

然而,業界對此提出嚴正反駁。高雄市代銷公會理事長謝哲耀直言:「數據無法反映實際市場困境。當銀行根本不放貸、或以拖延方式阻礙貸款進件,自然沒有成交,更無從產生陳情紀錄。很多民眾在強褓階段就被扼殺,連進場機會都沒有,怎麼可能有事後糾紛可統計?」

他進一步指出央行「太不食人間煙火」,對實務現場購屋者所面臨的貸款困難視而不見。換屋族首當其衝,許多人具備真實自住需求,卻因持有多戶、不符授信5P原則或短期交易紀錄,即被視為「非剛性需求」而遭銀行一律拒絕,使得一整塊中產家庭換屋市場陷入停滯。

面對央行的說法,謝哲耀直言,由「限貸令」引發的連鎖反應已全面改變市場生態,買賣雙方與業者都必須重新適應「銀行市場」下的新遊戲規則,沒有人敢說何時房市會有起色,只能等待政策。

首購族:成數緊縮與條件趨嚴,購屋夢再度延後

過去政策鼓勵首購族入市,如今卻成為挑戰來源。業界指出,不少購屋人雖申請「新青安」專案貸款,卻頻傳銀行以額度用罄為由婉拒,轉而僅提供成數七成、利率較高且附帶保險條款的自家方案,形同間接提高購屋門檻。

此外,銀行也同步提升房貸「收支比」標準,以月繳房貸3萬元為例,申貸人月收入至少需達6萬元,加計生活費後實質門檻上看8萬元,對平均薪資成長趨緩的家庭而言,過件難度大增。

換屋族:二戶貸款成數減半,資金壓力驟增

換屋市場同樣受創。雖有切結轉售舊屋政策作為配套,實務上銀行卻普遍只給予約五成貸款成數,利率也偏高,甚至拒絕承作,導致換購總價2,500~3,000萬元的物件時,自備款至少需達1,000~1,500萬元,對不少換屋家庭形成沉重負擔。「這已經不是限投,而是限住。」業界感嘆,政策原意在遏止投機,卻也壓抑剛性需求。

建商與代銷業者:量縮與現金為王

政策緊縮影響下,購屋族態度轉為觀望,預售交易量大幅腰斬僅剩兩成左右。不過,現金部位充裕的開發商,因應營造成本與ESG等長期挑戰,選擇封盤、緩售等待後市;相對之下,代銷業者則承受較大壓力,案源有限導致市場競爭加劇,不僅削價搶案,也出現人事縮編與無薪假情形,經營難度與日俱增。

銀行矛盾:資金過剩與成長受限

謝哲耀表示,銀行一方面面臨房貸成長率下修壓力,另一方面卻又有資金過剩、放款意願難以滿足,導致利差收斂、獲利空間縮小,不得不轉向企業貸款、商用不動產等風險較低的領域。然而,隨整體投資趨緩,企業端融資需求亦疲軟,銀行深陷資金氾濫卻無法有效放貸的困局。

儘管短期低迷,業界對中長期展望仍保持審慎樂觀。隨著政策動向明朗、資金流動性回溫,剛性需求終將重新釋放。「該換的房還是得換,該買的還是要買。」不少買方已預做資金與貸款規劃,或轉向以六成為基準預先備妥自備款,為後市回暖預作準備。尤其在科技業進駐、高雄城市轉型等長期趨勢驅動下,房市需求只是暫時壓抑,而非消失。

限貸令重新定義購屋模式與市場結構,也為房地產業者帶來調整與挑戰。短期雖有壓力,長線仍需關注政策調整與產業發展所帶來的新機會,而市場信心與預期的重新建立,將是下一波動能關鍵。